访谈︱王笛:长江上游的“双城记”

2022-03-25 17:41:57热度:123°C

2022-03-25 17:41:57热度:123°C

长江上游是中国地理上的封闭地带,亦是中国经济和文化上的独特区域。在这片土地上,清代中叶以来就聚集着约全国十分之一的人口。长江上游的城市,大体可分为由地方行政管理形成的和经济活动形成的两种类型。重庆在明清以前主要是一个城区性的政治中心和军事重镇,明清以后由于成为长途贩运的起落点繁荣起来,到清代中晚期已经是长江上游最重要的商业和货物集散中心。而成都与重庆有着不同的发展模式,是长江上游的政治中心,也是川西平原的商业贸易枢纽。澳门大学历史系教授王笛的著作《跨出封闭的世界:长江上游区域社会研究,1644-1911》是第一部系统研究长江上游区域社会的中文专著,该书通过研究区域社会演化,探索中国社会从传统到现代化的漫长历程,考察其中的曲折与困难。《跨出封闭的世界》首次出版于1993年,是一部较为宏观的著作,为作者后来出版的几部微观史名著《茶馆》《袍哥》奠定了基础。在“澎湃新闻·长江文明”专题中,我们就长江上游的城市与区域社会对王笛教授进行了专访。

王笛教授

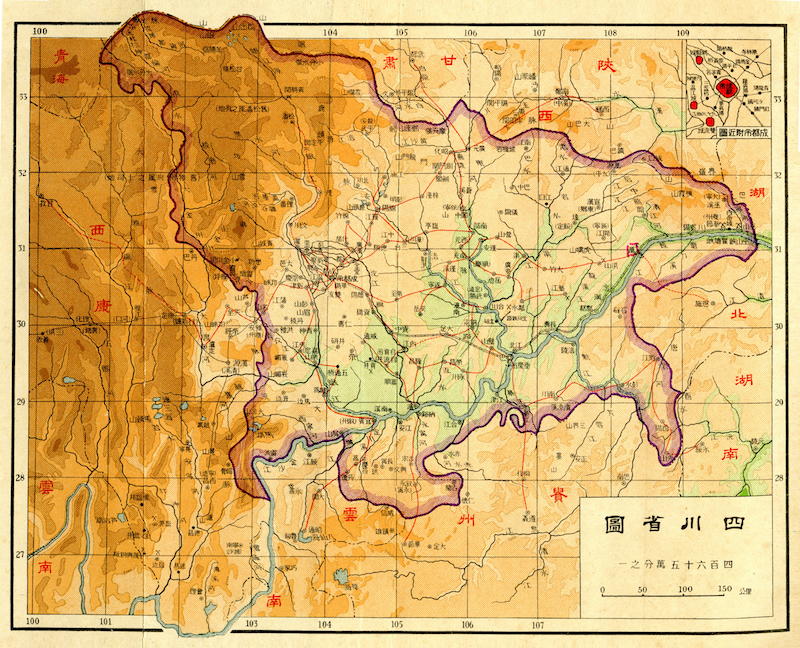

澎湃新闻:您的研究把整个长江上游视作一个独立的区域来考察。从地理特征上看,长江上游区域分为东部四川盆地和西部青藏高原,差异不可谓不大,将二者放在同一个区域的原因有哪些?王笛:我在1980年代做长江上游区域社会研究时,受施坚雅的“巨区理论”影响比较深。施坚雅把中国划分为九个大区,是一种宏观的区域理论。过去我们中国的历史研究几乎都按行政来划分区域,但施坚雅是按照交通和经济来划分的。我当时研究社会史,比较赞同这种划分方法,认为行政实际上只对政治统治比较重要,而从经济、贸易这些角度来看,以交通为主要划分依据比较科学。长江上游是施坚雅划分的“巨区”之一。内部的地理环境确实有很大差异,川西再往西就是青藏高原,民国时期一度设立了西康省,管辖范围包括如今的四川甘孜州、凉山州、攀枝花市、雅安市及西藏昌都市、林芝市。但如果从贸易的视角来看,西康(包括打箭炉,今天的康定)都属于以成都为中心的贸易体系。这些地方的贸易体量小,相当程度上需要依靠中心城市,从西康、青藏高原过来的物产,大部分都要在重庆、成都进行中转。在近代成都的茶馆里,有些茶馆专门做川康地区的贸易,譬如皮毛、中药、鸦片等商品。从这个角度来说,划分的依据是贸易结构,虽然地理环境差距大,但是他们属于同一个经济贸易区。当然可以再细分,我在《跨出封闭的世界》一书里就将长江上游又划分出了八个区域。

《跨出封闭的世界:长江上游区域社会研究,1644-1911》,王笛著,北京大学出版社,2018年9月第3版

澎湃新闻:相较于其他地区,您认为长江上游较为突出的区域性特征是什么?王笛:最突出的区域性特征首先是地理上的相对隔绝。长江上游的核心地区按地形构造来说是一个典型的盆地,围绕四周都是海拔1000-3000米的山地或高原,形成了一个相对独立的地理单元。在水路方面,有三峡这个重要的屏障,从陆地进入四川又有剑门关——所谓“一夫当关,万夫莫开”的地方,无论从水路还是陆路入蜀都比较困难,相对隔绝,所以我的书称这个区域为“封闭的世界”,主要是从地理上来说的。历史上这种地理隔绝维持了很长时间,并且导致了政治上的相对独立性。有个著名的对子“天下未乱蜀先乱,天下已平蜀未平”体现的就是这种情况。在近代,1928年蒋介石在形式上“统一中国”,但四川事实上仍在中央政府的统治之外,直到1935年。交通上的不便使得四川的物资很难运送到长江中下游,下游的物资运到上游更困难。譬如四川产的米,运送到下游以后,船却回不来,只能在武汉把船卖掉,再徒步回来。而且过去长江三峡的航道艰难,水文复杂,每年货船被打翻的例子不在少数。交通上的隔绝又使长江上游有一定的经济独立性,当下游地区发生饥荒时,上游未必受影响,反之亦然。居住模式也有其特点。在华北平原,农民住在村里,有紧密的村民关系,村庄之间却比较孤立和内向。而生活在川西平原上的农民往往是独门独户,一片竹林之下有农舍,一家一户一水井,乡民关系比较松散,乡际关系却比较密切。成都平原由于早在公元前3世纪修筑了都江堰,克服了岷江水患,在生态上是一个高度稳定的地区,农民可以选择最便于到田间耕作的地点建房,因此形成分散的居住模式。相应地,成都为什么有这么多茶馆,集市贸易为何发达?正是这种分散的居住模式,使得人们需要基层市场作为交换场所,以弥补一家一户独居生活在物资上乃至心理上、社交上的欠缺;而茶馆正是赶集期间会朋友、谈交易的最佳场所。另一大特点是人口。长江上游的人口中大多数是外来移民。移民带来了不同地方的生活习惯,形成了当地独特的文化。比如,和华南地区很不一样的是,四川地区的宗族力量相对弱。因为移民很难做到整个大家族一起迁徙,往往是年轻人移民过来,再逐步扩大家庭,宗族的影响因此较小,依靠宗族的情况也就比较少。这又给“袍哥”等社会组织的产生创造了条件。物产也不一样。中国内地最富庶的地区就是成都平原,无论是水稻还是经济作物,在这里都有比较好的生长条件。并且由于交通运输不便,许多并不外销。比如最早的饮茶习俗就来自四川,这里大量出产茶叶,但价格不贵,大量是留在本地消费的。除此以外,这一区域的文化、宗教等也都有自己的特点。

清末民初四川地图

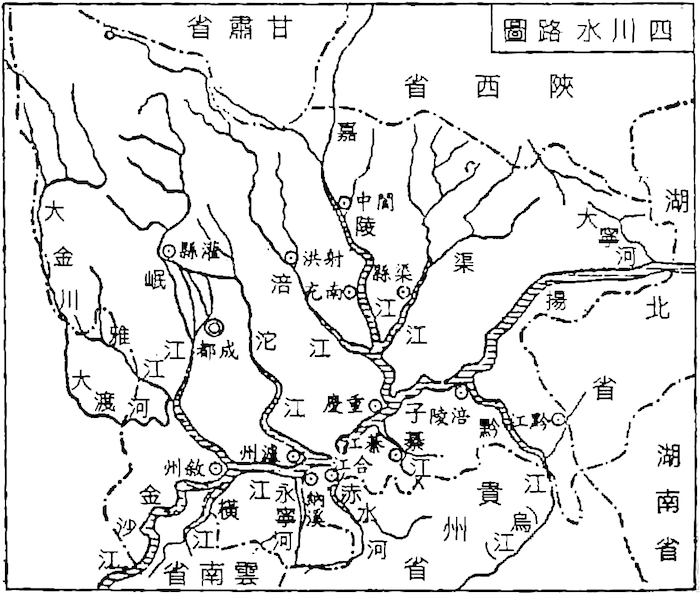

澎湃新闻:历史上长江对重庆这座城市的影响体现在哪些方面?王笛:重庆地处嘉陵江和长江的交汇处,是非常重要的交通枢纽。在清代前期,由东部地区入川的移民,把重庆作为首要的落脚点,民国时期的《巴县志》记载,“自晚明献乱,而土著为之一空,外来者什九皆湖广人”。作为长江上游最重要的港口城市,重庆因为它的地理位置而吸引了大量商业性的移民。巴县档案中嘉庆年间的一个统计显示,重庆的商业基本上被移民所控制,占比最多的是江西的山货、药材商行和湖广的棉花、靛青商行。但尽管如此,重庆在清末之前很长一段时间里人口都不及成都,为什么呢?我的解释是,川东经济仍无法与川西平原相比。在没有外贸的情况下,地区性的贸易无法支持一个大城市。所以移民到了川东,路过巴县(重庆),可能没办法在那里长期待下去,便继续往川西走。川西平原聚集了最多的人口。19世纪下半叶,特别是《烟台条约续增专条》(1890年)以后,情况开始发生变化,西方的轮船开始驶入长江上游,外来的经济贸易进入内地,西方货物大量涌入,长江上游的桐油、猪鬃等土特产大量运出。重庆作为交通枢纽,依托外贸,发展的速度大大超过成都。在川汉铁路开通之前,长江上游地区的贸易几乎全靠航运,重庆的地位不言而喻。因此,在晚清时期,重庆作为一个经济力量已经远超成都,尽管成都仍然是这一地区的政治中心。而长江在这种变化中发挥了决定性的作用。

四川水路图

澎湃新闻:同为长江上游的中心城市,历史上成都与重庆的发展模式有何不同?王笛:重庆的发展比成都要晚得多。成都是政治中心,而重庆的发展在于经济力量。事实上成都长期以来也是经济中心,是川西平原的商业贸易枢纽,但以城市手工业为主,而重庆的发展始于国际贸易,很快发展了近代工业。所以,重庆在晚清到民国间已经有工人阶级的形成,而成都主要是小商小贩、小手工业者。另外,成都历史上一直是个消费型的城市,所以在1949年以后有一个很重要的发展计划就是把成都从一个消费城市转向工业城市。 具体而言,在城市管理上,成都和重庆也很不一样。由于重庆发展倚重外贸,各省会馆驻扎于此,各会馆的“首事”聚在一起与地方官进行公务联系,是地方事务管理的一个重要的力量。而成都发展起来的则是商帮。这些不同的发展模式甚至直到现在仍有影响,并且作用于两座城市的文化之中。成都和重庆是一个典型的“双城记”故事,两城尽管同属于长江上游地区,但历史不同,文化有差异,口音不一样,人的性格也不一样,市面上光是写成都人和重庆人“互掐”的书就有不少。其实两座城市各有优点,各有特点,现在的经济发展更是并驾齐驱。澎湃新闻:长江上游区域自清代中叶以来就聚集着全国十分之一的人口,人口和耕地的矛盾对这里的经济社会发展有什么样的影响?王笛:18世纪以后这一区域的人口大量增加,一方面是因为社会趋于稳定,没有经历大的战争,另一方面是由于耐旱的作物如玉米、红薯的引入,提供了充足的食物,刺激了人口增长。根据当时官方公布的数字,19世纪末这里的人口达到7000多万,而土地是4000多万亩,这样人均只有半亩地,是非常紧张的。但我在研究中对这个数字做了修正,三十多年来没有人提出异议,基本上是一个经得起考验的结论:我认为人口是4000多万,而土地则应为9000多万亩,人均是两亩地多一点。但尽管如此,人均耕地的量仍然是非常严峻的。过去四川每一个县,都有常平仓、社仓等储存粮食,如果发生灾害会放仓救济,但到了晚清时期这些社仓很多都是空的,要不就是大量减少。所以人口和耕地的矛盾越来越明显,人口压力非常大。这当然会影响到社会经济。一方面是生活质量下降,一方面是社会矛盾增加,激起民变,导致社会的不稳定。辛亥革命爆发也和这有关系,保路运动固然是辛亥革命的导火线,但是其实背后有深刻的社会矛盾根源,从相当程度上来说就是人口和耕地的矛盾,按照布罗代尔的理论,就是以中时段的历史来解释这场革命。这种矛盾无法解决,造成的结果是“内卷”——土地有限,人们拼命在这片土地上增加劳动力,但是一亩田再精耕细作,产出也有限,边际效应降低,投入超过产出,但没有更好的办法,造成恶性循环。这种内卷化,一直到改革开放之前都没有大的变化。另一方面,由于土地有限,川西平原的农民过去只干半年的农活。农民只在春天和秋天忙碌,夏天和冬天都很闲。剩下的半年则用来发展家庭手工业,在赶场的时候进行买卖。几乎在整个长江上游都有这种情况,这里的农民也是手工业者,兼小商小贩。澎湃新闻:为什么清代长江上游地区有频繁的秘密会社和“匪类”活动?袍哥这一类社会组织反过来对当地的经济社会有怎样的影响?王笛:最重要的原因在于这是移民社会,宗族的影响很少,而且大量移民以单身青年男子为主。新的移民到一个地方,需要依靠,没有宗族,就转向兄弟间的结拜。这样的需求,让哥老会等组织发展起来。19世纪到20世纪上半叶,这种组织对经济社会的影响就很明显了。这些组织开始掌握地方的资源。民国时期,袍哥开始成为乡长、副乡长,进入到地方权力机构,成为警察,成为收税官。国家要治理必须依靠这些地方势力,甚至地方官走马上任首先就要去拜访这些地方首领。而且这些袍哥本身有经济实力,他们开鸦片馆、走私武器、开茶馆。而且很多地方的小商店,摆摊儿,都必须缴纳一定的费用,袍哥成为地方秩序的维持者。从一定程度上来说,有积极也有消极的一面。积极方面来说维持地方的稳定,避免一些弱势群体受到其他地方恶势力的欺负,他们加入袍哥有了依靠;另一方面袍哥本身也是地方恶势力的一种,暴力和秩序两个方面是同时进行的。所以这种影响是复杂的。有一点可以肯定的是,他们是地方上最有权力、最有影响的社会组织。澎湃新闻:您研究区域社会演化,传统到现代的变革是您始终关注的母题。您在书中表示,从近代历史来看,长江上游区域社会的现代化进程较之东南沿海等具有相同经济地位的地区要缓慢一些。主要的原因是什么?王笛:1980年代做这个研究的时候,中国正要实现四个现代化,关心现代化是大家共同的思考,也是我的现实关怀。最主要还是学术上的思考:当时在西方,现代化理论成为学术上的一个问题,而中国对相关研究刚刚起步,我想做一个学术探讨,怎样回答这个问题。当时最流行的是冲击-反应模式,认为西方到来之前,中国社会是停滞的,必须在外力的刺激下才能发展。我的意见不同,如果以长江上游为例的话,这种说法至少是不完全的。因为长江上游从清代到20世纪初是不断在向前走,只是走的步伐较慢。区域也不完全封闭,有长途贸易,有农业改良,有美洲作物的引进等等。我认为现代和传统不是完全对立的两个面向,从传统到现代是不断地演化,缓慢地演化。虽然我当时这本书还是要“走出传统”,但不是一步到位的,而是一种长期缓慢的演变。说缓慢主要原因在于它所处的地理位置。鸦片战争后西方的影响逐渐深入到内地,但成都一直到19世纪末都几乎看不到西方的影响。到晚清、民国时期一点点接受了一些外界的经济、思想、观念,但相对于长江下游还是相对弱的。例如对女性进入茶馆的接受也比东南沿海晚得多。但是交通发展便利以后情况不一样了,长江上游和沿海可以完全同步。澎湃新闻:《跨出封闭的世界:长江上游区域社会研究,1644-1911》首次出版于1993年,是一部较为宏观的著作,这对您后来的微观史研究有什么样的影响?王笛:这是我出版的第一本专著,写作于1980年代,花了很长时间。后来的研究都是在这个基础上发展起来。当时社会史方兴未艾,《历史研究》还专门出了专题讨论什么是社会史。我也关心这个问题,但我并没有直接讨论社会史研究的方法、理论和对象,而是用一个实证研究来回答这个问题。这个研究确实比较宏观,包括生态,耕地,粮食,政治结构,教育,经济等等,时间段涵盖了整个清代。我写本书的时候对长江上游的研究非常少。学界在1980年代之前的区域研究主要集中在长江三角洲、珠江三角洲、华北、华中地区。我发现,这本书涉及到的几乎每个章节都可以独立发展为一本书。我后来的研究,包括街头文化、茶馆、袍哥,这些问题在这本书里实际上占的篇幅非常小,但是最后都发展成专著。写这本书对我后来研究的影响,首先在于通过这个研究对这个长江上游区域的社会、文化、经济、政治各方面有通盘的了解,就好像先用望远镜看这个区域,我心中对这个区域已经有把握,可以在历史的语境中思考这个问题。如果没有比较宏观的研究,对小问题的理解可能不会把握得很恰当。第二个影响就是借由这个研究摸了一遍史料,对资料进行了摸底,后来在海外又继续补充扩展,奠定了相当的基础。直到现在我仍在做相关的研究,回答曾经回答不了的问题。澎湃新闻:距离您完成这个研究已经过去三十多年,现在重新看有什么新的感受?王笛:有一些局限,重版的时候,我写了新的前言,对此有所反思。现在看来最大的局限就是精英的眼光。因为当时认为只要是现代化就是好的,现代化就是精英推动的,而大众宗教这类因素都是影响现代化进程的,当时几乎是没有批判地接受了这些话语。现在我肯定不这样看,任何一种文化都是由传统发展起来,面对现代化的时候并不一定要抛弃传统。我开始比较审慎地对传统和现代的关系进行重新思考,比如我反对城市改造中的大拆大建。中国肯定要走向现代化,但是如何走向现代化是值得思考的。过去的写作缺乏批判精神,现在的写作更多地考虑对历史、对资料的批判,考虑怎样去看待和使用这些资料。三十多年过去,这本书仍在重印,有人在读,我很欣慰,我希望自己还是在不断探索和进步,超越过去的研究。在这个意义上我想我自己已经“跨出封闭的世界”。作为一个成都人,今天我对“故乡”还有所感悟,其实是因为我离开了这个地方。1991年出国读书以后,就没有再作为一个居民生活在那里。回看这个地方,首先当然是感受到巨大的变化,经济、社会、人文甚至人口结构,变化是全方面的。其次是我感觉到,过去我们天然地认为自己是保守的,其实不然,现在重庆和成都的时尚并不亚于广州、上海。第三,我意识到这些发展来自开放和包容的心态,这都是近年来很深的感受。(本文来自澎湃新闻,更多原创资讯请下载“澎湃新闻”APP)