今天沉思录的三位作者伯夷 ,陶渊明和文天祥带来一些关于墨茶事件的思考。伯夷:义不食周礼粟,隐于首阳山墨茶问题究竟是一个什么问题,我们首先要说清楚。有人认为墨茶问题是一个扶贫问题,那么我来讲一个常识,扶贫是以家庭为单位执行的,墨茶他们家不符合建档条件。有人认为墨茶问题是一个简单的父子/母子矛盾问题,是不需要社会干预的,这种事情从古到今都会有,那么问题来了,请解释一下这件事为什么引发了全网范围内的共情和讨论?

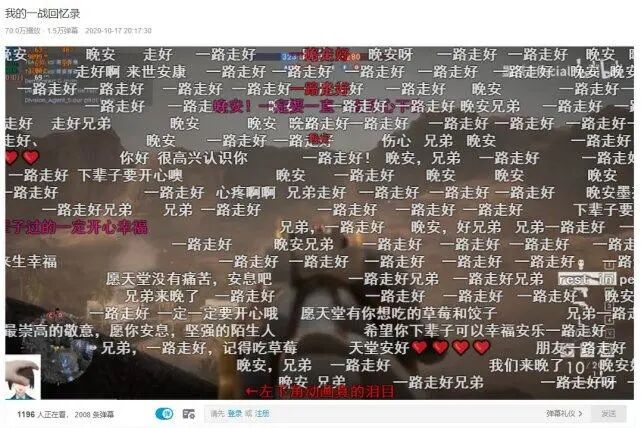

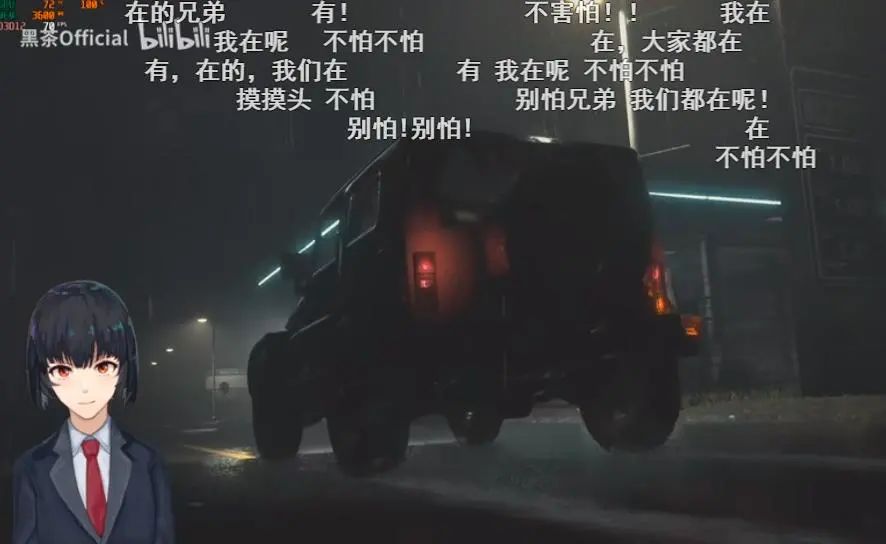

今天沉思录的三位作者伯夷 ,陶渊明和文天祥带来一些关于墨茶事件的思考。伯夷:义不食周礼粟,隐于首阳山墨茶问题究竟是一个什么问题,我们首先要说清楚。有人认为墨茶问题是一个扶贫问题,那么我来讲一个常识,扶贫是以家庭为单位执行的,墨茶他们家不符合建档条件。有人认为墨茶问题是一个简单的父子/母子矛盾问题,是不需要社会干预的,这种事情从古到今都会有,那么问题来了,请解释一下这件事为什么引发了全网范围内的共情和讨论? 事实上这两个看法都是想当然,那么墨茶问题究竟是一个什么问题呢?我出一道选择题,和墨茶悲剧相似的事情有:A: 某地干部贪腐扶贫款导致适龄儿童被迫出门打工被拐卖B: 某市母子大吵导致其子离开车从高架桥上跳下惨死C: 某贫困青年就医误入黑诊所感染急性病猝死D: 某网瘾青年长期吃方便面导致营养不良猝死于某网吧E: 以上答案都不对。很显然,应该选E嘛。墨茶的悲剧并不是扶贫干部的问题,也不是他和母亲闹矛盾同时心理脆弱一死了之,更不是医院的问题,甚至不是营养不良和网瘾的问题。如果你看一下墨茶的日常,就会知道他的认知功能基本正常,绝对不会因为母子关系不好就寻短见,他试图通过劳动改变命运,靠打黑工和当up主赚钱,他没有偷也没有抢,唯一的黑点可能是借钱不还,问题是就算借钱不还他也没有用这个钱干什么违法的事情,他主要的生存手段还是靠节衣缩食。所以,他的死才引发了很多人的共鸣。因为很多人和他是一样的。他们都是脱离了旧家庭,进入新城市,但是缺乏谋生技能的年轻人。他们的共同点是,网络,b站提供了他们唯一的身份认同。墨茶身上的所有标签中,最有价值的一个标签是,他是一个b站的up主,他是一个真正的后浪。他的死让很多人感到恐慌,难受,是因为他是这些人的同类。

事实上这两个看法都是想当然,那么墨茶问题究竟是一个什么问题呢?我出一道选择题,和墨茶悲剧相似的事情有:A: 某地干部贪腐扶贫款导致适龄儿童被迫出门打工被拐卖B: 某市母子大吵导致其子离开车从高架桥上跳下惨死C: 某贫困青年就医误入黑诊所感染急性病猝死D: 某网瘾青年长期吃方便面导致营养不良猝死于某网吧E: 以上答案都不对。很显然,应该选E嘛。墨茶的悲剧并不是扶贫干部的问题,也不是他和母亲闹矛盾同时心理脆弱一死了之,更不是医院的问题,甚至不是营养不良和网瘾的问题。如果你看一下墨茶的日常,就会知道他的认知功能基本正常,绝对不会因为母子关系不好就寻短见,他试图通过劳动改变命运,靠打黑工和当up主赚钱,他没有偷也没有抢,唯一的黑点可能是借钱不还,问题是就算借钱不还他也没有用这个钱干什么违法的事情,他主要的生存手段还是靠节衣缩食。所以,他的死才引发了很多人的共鸣。因为很多人和他是一样的。他们都是脱离了旧家庭,进入新城市,但是缺乏谋生技能的年轻人。他们的共同点是,网络,b站提供了他们唯一的身份认同。墨茶身上的所有标签中,最有价值的一个标签是,他是一个b站的up主,他是一个真正的后浪。他的死让很多人感到恐慌,难受,是因为他是这些人的同类。 而这就是后现代的身份法则。如果墨茶没有网名,没有动漫头像,没有当UP主,没有做过一个左翼的,但是现在已经用不了的B站号,没有信仰过教员,他的死轻于鸿毛。但是墨茶靠一己之力搜集齐了这一系列标签,并最终以死于贫困这个结局震撼了整个网络,那么他的死就重于泰山。因为很多独居的,来到大城市的,其实对未来一无所知,但是已经无法回到过去的青年被这个死亡所震动了。墨茶事件的本质是,对于城市的新青年来说,传统的家庭模式已经不存在了,而未来在哪里又是完全看不见的。墨茶们被切成了完全原子化的存在,和旧日的世界断裂开来。一个你无法想象,无法推理,无法从历史中借鉴的中国已经通过这些事件展开,直到主流社会再也不能够视而不见。我说过,当下内卷的本质并不是中国整体的过密化,而是中国城市的过密化,是“能够培养出大学毕业生的父母一代的生活水平”普遍优于“他们培养出来的大学毕业生本身的生活水平”。内卷并不发生在全中国,基尼系数也不是全中国的基尼系数,而是某个地区,某个城市,某个城区的基尼系数。无论是从广大底层群众生活的持续改善,还是中国人均寿命,人均身高,人均骨密度,人均收入等等的持续提高来看,中国的成就都是不需要讨论的,但是如果你理解到华夏世界的超大规模和深度的复杂性,你又一定会有一种直觉:中国的胜利的进程,和你自己想象的绝不一样。无论如何,华夏民族的未来正是由一个个迷茫,孤独的新青年组成的,所以从这个角度来说,我还是建议大家停下脚步,去为墨茶的离开哀悼一分钟,因为,虽然我坚信华夏民族的胜利是确定的,但我同样希望这胜利能够和每一个人有关系。我曾经乐观过,杀马特们还是最终能够回去,故乡和城市最终还是会给杀马特们留下一席之地,但是,当我在网上看到的那些老了以后的杀马特们的言谈时,我又很清楚的知道几件事,第一,他们能够回去是因为那个时候的中国还有他们的一席之地,第二,他们在精神上其实是回不去的,第三,总有一天,当新时代的杀马特们之间的认同不再是夸张的发型的时候,他们最终连肉体也是回不去的。当然,也没必要回去就是了。空间作为一种远古时代的赛博认同工具,已经退出了历史舞台。但就算是这样,空间也为杀马特们提供过温暖。更加强势的,输出信息呈几何级数上升的认同工具已经出现了,懂的人都明白,这最终意味着什么。马丁路德的本意,无非是做一个神学的学术探讨,但是他背后的印刷术商人们则明白,马丁路德的出现只是扳机,而印刷术自己才是火药和子弹,当火药和子弹都已经具备的时候,扳机是迟早会扣下去的。那么,祝你善良。

而这就是后现代的身份法则。如果墨茶没有网名,没有动漫头像,没有当UP主,没有做过一个左翼的,但是现在已经用不了的B站号,没有信仰过教员,他的死轻于鸿毛。但是墨茶靠一己之力搜集齐了这一系列标签,并最终以死于贫困这个结局震撼了整个网络,那么他的死就重于泰山。因为很多独居的,来到大城市的,其实对未来一无所知,但是已经无法回到过去的青年被这个死亡所震动了。墨茶事件的本质是,对于城市的新青年来说,传统的家庭模式已经不存在了,而未来在哪里又是完全看不见的。墨茶们被切成了完全原子化的存在,和旧日的世界断裂开来。一个你无法想象,无法推理,无法从历史中借鉴的中国已经通过这些事件展开,直到主流社会再也不能够视而不见。我说过,当下内卷的本质并不是中国整体的过密化,而是中国城市的过密化,是“能够培养出大学毕业生的父母一代的生活水平”普遍优于“他们培养出来的大学毕业生本身的生活水平”。内卷并不发生在全中国,基尼系数也不是全中国的基尼系数,而是某个地区,某个城市,某个城区的基尼系数。无论是从广大底层群众生活的持续改善,还是中国人均寿命,人均身高,人均骨密度,人均收入等等的持续提高来看,中国的成就都是不需要讨论的,但是如果你理解到华夏世界的超大规模和深度的复杂性,你又一定会有一种直觉:中国的胜利的进程,和你自己想象的绝不一样。无论如何,华夏民族的未来正是由一个个迷茫,孤独的新青年组成的,所以从这个角度来说,我还是建议大家停下脚步,去为墨茶的离开哀悼一分钟,因为,虽然我坚信华夏民族的胜利是确定的,但我同样希望这胜利能够和每一个人有关系。我曾经乐观过,杀马特们还是最终能够回去,故乡和城市最终还是会给杀马特们留下一席之地,但是,当我在网上看到的那些老了以后的杀马特们的言谈时,我又很清楚的知道几件事,第一,他们能够回去是因为那个时候的中国还有他们的一席之地,第二,他们在精神上其实是回不去的,第三,总有一天,当新时代的杀马特们之间的认同不再是夸张的发型的时候,他们最终连肉体也是回不去的。当然,也没必要回去就是了。空间作为一种远古时代的赛博认同工具,已经退出了历史舞台。但就算是这样,空间也为杀马特们提供过温暖。更加强势的,输出信息呈几何级数上升的认同工具已经出现了,懂的人都明白,这最终意味着什么。马丁路德的本意,无非是做一个神学的学术探讨,但是他背后的印刷术商人们则明白,马丁路德的出现只是扳机,而印刷术自己才是火药和子弹,当火药和子弹都已经具备的时候,扳机是迟早会扣下去的。那么,祝你善良。

陶渊明:采菊东篱下,悠然见南山

善良就够了。善良的人们总会找到解决办法的,前提是你真的知道善良是什么。办法就是身份认同构造。本来,三和的大神们用不着去理解红脖子为了选票的愤怒和痛苦,十八洞村的孩子也不必为了三里屯下小姐姐们的爱恨情仇彻夜难眠。然而,这些人一定会在某一个瞬间发现彼此都会有同样的困扰。这个困扰就是——「我是谁?」这个问题困扰了人类千年。吃不饱肚子的人们可以暂时不去思考我是谁这个问题,但是在农业和工业产值事实上已经足可以养活几乎所有人却没有养活所有人的今天,这个问题被放大化了。放大化的结果就是大量社会人口不知道自己是谁了。他们不再是传统社会结构中的一员,但新的社会标签还没有被主流承认,事实上也没有人愿意去承认这一点。是的,二次元、做题家、打工人、三和大神、杀马特,这一系列身份,事实上都是在被传统经济结构体中被抛下的人们所不得不自己找来衣服。就如同B站网友可以在墨茶身上发现很多标签,但这些标签并没有帮助墨茶的社会身份被认可。

正常情况下,我们如何认识到我是谁?我们需要满足以下几条公理:1,永远知道自己所处共同体是依赖什么而存在。2,永远知道自己的共同体为何依赖自己而存在。3,永远知道自己为何依赖这样的共同体而存在。当这样的共同体内身份与共同体之于整体的身份被构建好时,你便被共同体分配了号码牌。请仔细回忆一下我们一路走来的过程,是的,我们一直是这么做的。如果说文章写到这里就结束了,那陶渊明也只能少时壮且厉,抚剑独行游了。但陶渊明之所以是陶渊明,因为他不仅知道了自己的不正常,更知道了自己的正常。不正常的陶渊明是什么样呢?亲戚或余悲,他人亦已歌。正常的陶渊明是什么样呢?采菊东篱下,悠然见南山。问题来了。但读到这里的朋友,我相信聪明的你一定已经产生了问题——如果以上三条公理都可以获得满足,那么为什么还会有墨茶与为墨茶难过的成千上万的人呢?伯夷同志说他希望这胜利能够和每一个人有关系。我笑了笑,跟他说,先让他帮助隔壁宿舍里那个打游戏看动漫的肥宅谈个恋爱。他愣了愣,然后露出了善良的微笑。好的,温情脉脉的公理从这一刻开始瓦解。这个世界是唯物的,但大多数人做不到全面发展的唯物,不过局部的唯物还是可以做得很到位的。公理的第一条需要共同体里每个人的努力,但第二条和第三条只需要你自己努力就能做到了。如果你自己做不到,那结果只能是,共同体不收你。在70亿个人中如何找寻自己的位置,这是一个现阶段的无解难题。面对这样的无解难题,墨茶一定不只有一个。如果所有共同体都不收你,那你就终有一天会和墨茶共情。

好的,那么对于可以满足第二条和第三条的人们呢?对于那些被称之为现充的后浪们呢?他们要以多大的努力来满足第一条呢?伯夷同志还温情脉脉地表示,墨茶是从旧家庭来到新城市的人群。此时,他又一次露出了善良的微笑。可我想的是:难道曾经建设起新城市的人们,就最终得以幸免了吗?他没有说,但我们都知道的,答案就在嘴边,无论我们是否承认。新城市的再生产,甚至一代人都无法维持。现代性再生产是一个动态过程。古典社会的再生产,只需要超过临界线的土地与人口比例即可。现代社会再生产的最基本要求,得是社会分工世袭再生产。那么结论就是,这种再生产,连局部都达不成。社会分工的种类在指数倍上涨,这意味着整个社会都沉迷于表演生产。在今天谈论阶层固化也是无济于事的,因为这起码意味着社会还存在着努力认真生产的共同体。而大量的虚假共同体事实上并不认真生产。到这里,三条公理都失效了。死去何所道,托体同山阿。旧身份的认同构造失败了。新出路在哪里?抱歉,请不要问我这种问题。请将你的命运交到你自己手里。结庐在人境,而无车马喧。问君何能尔?心远地自偏。耳边奏起动力火车的《那就这样吧》。所以扳机扣下的那一刻,一切都是惊悚的,但那又如何呢?你总算知道了自己是谁。但我始终相信,有些人是永远不会接受的。他们会消失在林莽,他们会真正成为自己。他们等待着身份土改。此中有真意,欲辨已忘言。文天祥:零丁洋里齐声叹,零丁,留取丹心照汗青社会秩序的更迭是不以任何人的价值观认同或者生理本能追求为转移的。21世纪已经步入了第三个十年,摆在我们每个人面前的世界是过去几百年无数个变化矢量的叠加;特别地,在东亚这片土地上,某些变化是集中在不到一百年,甚至不到三十年的时间里发生的。这里有个清晰的数学结构:当生产和生活方式的更迭周期小于等于正常智人的预期寿命(甚至,预期寿命的几分之一)时,漫长进化带给人类个体的神经本能是完全无法处理这种变化的——我说的处理,是指感性认识和基础的理性认识——与此同时,漫长农业时代积累的文明成果——写在纸上的绝大部分古典的认识论和方法论同样也解释不了、解决不了第二次工业革命以后的大部分具体问题。这件事,当然是容易理解的,无关什么虚无的智慧与道德水平,只是一个简单的信息密度问题,就像一块2013年生产的显卡支持不了2018年的3A大作一样,不能苛责任何人,任何组织。自然规律+数学规律,仅此而已。无法处理,就无法在个人层面认知和协调变化;无法解释,就无法在社会层面定义和应对变化。于是乎,不需要烽火连天,不需要干戈寥落,每个人、每个组织、每件事情都在经历自己的零丁洋里叹零丁的过程,所有的旧定义、旧关系、旧模式都在通过看得见和看不见的方式崩坏和蜕变,这不是简单的生产力发展或者社会制度变革,本文也不主要讨论这些问题,而是聚焦在和所有人息息相关的,“身份定义”本身的变化。墨茶是谁?是一个出身于贫困地区的非贫困家庭,却死于贫病交加的新世纪青年。他的家庭有房有车,他却买不起最便宜的糖尿病救命药;他的母亲能经营店铺获利,他(即使在健康的时候)却无法获得普通劳动者的平均工资回报;他所处的亚文化圈子能制作系统的宣传历史和政治相关主题的视频节目,他却不知道身份证没了该怎么办;他本人能发自内心地敬仰和纪念人民共和国的缔造者,却不知道如何获得来自任何民政和社会救助体系的支持和帮助,生前能取得的最大的支持就是网友们凑起来的一小笔医疗费和赠送的电脑直播设备。

以上几个看似矛盾的命题,却都是真的,只是简单的事实罗列就给人以极其强烈的荒谬感和冲击感,而从事实引申的推论的是极其残酷的:传统经验认知中所有的“不该如此”都成了“的确如此”,个体的死亡是悲剧故事,群体的布朗运动就不是悲剧那么简单了。教授和学者们在书斋里谈论了几十年的现代性、后现代性,炮制出种种理论工具,有的也很精巧,具有相当的解释力;然而并不能解决所有人都面临的危机:一切基于旧经济关系和旧文化关系的身份认知系统和行为模式都正在解体,何去何从?墨茶们的回应是苍白幼稚的,用符号(不管是红色还是蓝色还是绿色亦或。。黑色?)编织起的虚假认同信号来麻醉神经,但这不是他们的错,家庭和社会从没给过他们任何有意义的信息矢量输入,就算给了,未成年人没有发育完全的神经系统和激素系统也不是赛博信息洪水的对手,即使个别优秀个体解决好了自己的问题,也无关其他人的整体情况。特定的边缘青年亚文化群体如此,那么其他人和群体呢?宏观来看并没有区别,都是身份崩解历史进程中的一分子。农民的孩子们并不理解农业和农业社会,故乡只不过是一个要逃离的牢笼;工人的孩子们也并不在乎孕育他们的老工业机器,他们梦想着到大城市去成为“白领”;干部的孩子们并不知道任何政治体制的运行机制和存在意义,他们只知道“爸爸妈妈又加班了,为国家牺牲小家”或者“单位文件好多、领导讲话好长”;企业家的孩子们也不需要体会资本的运动逻辑,他们只知道某年开放了,家里发财了,衣服鞋子随便买,房子随便住;知识精英的孩子们看上去很“争气”,他们往往能复制父辈的高考相对排名——然后不能理解任何没有规定答案的评价体系。以上描述的是社会简单阶级再生产的失败,历史地看,这不是什么大问题,无非是一代或者几代人不知道自己是谁罢了——当然,身为个体的当代人不一定有机会完成历史。更进一步的问题,是社会存在与社会意识的撕裂、疏离和错配。我们能看到本应作为资本扩张代言人的资产阶级蜷缩在历史偶然赋予的制度红利里当赛博地主包税人而不顾自身外溢的风险可能摧毁整个体系,能看到依赖于特定外部条件存在的不平衡发展状态而生存的城市小资产阶级天天高呼无产阶级的革命话语为自己争取和稳固既得利益却不管这些存量是哪里来的,还能看到大量原子化的个体无法找到任何有意义的共同体而四处乱窜,前现代的幽灵和后现代的呓语同时获得了大量养料,生长出无数朵奇形怪状的花;而这一切的结果反过来又正反馈于过程。陶渊明同志提出了身份认同构造,他认为塑造自我和塑造共同体是一体两面的,重新分配认同资源就能重塑局部的共识和共同体,这是善良而严密的思考结果,也是极具可操作性的方案。我对此报以极高的敬意和真诚地支持。不过,“人的身份”本身的消解,和旧生产方式(以及关系)的变革,在这个时代是同时进行的,也就是说,对象和过程两个范畴都失去了哪怕是相对的稳定性。两组变量的叠加导致的是全系统的发散,历史实际上成了一对儿被熊孩子尾对尾绑起来的窜天猴,两端都冒着火,随机打着转儿飞了起来。这样的过程,是有史以来最有新意的游戏,或者说,最有创意的考试。这场考试绝对没有备考大纲,而我们必须带好的两样东西:历史唯物主义和辩证唯物主义,却也不过是铅笔和橡皮擦罢了。所以仅仅从可能性来看,每个人都要面对可能的失败,所谓留取丹心照汗青,这个照字说明了一切,也就是说,即使失败也不要丧气嘛,大量的试错凝聚的经验也许就是我们这种短命而冲动的生物在这个星球上最大生存依靠,如是而已。仅以标题这个以诗化词的小游戏,向旧世界一切美好绝伦的遗迹致以最高的敬意和告别,也向新世界的考生们道一声:好运!

今天沉思录的三位作者伯夷 ,陶渊明和文天祥带来一些关于墨茶事件的思考。伯夷:义不食周礼粟,隐于首阳山墨茶问题究竟是一个什么问题,我们首先要说清楚。有人认为墨茶问题是一个扶贫问题,那么我来讲一个常识,扶贫是以家庭为单位执行的,墨茶他们家不符合建档条件。有人认为墨茶问题是一个简单的父子/母子矛盾问题,是不需要社会干预的,这种事情从古到今都会有,那么问题来了,请解释一下这件事为什么引发了全网范围内的共情和讨论?

事实上这两个看法都是想当然,那么墨茶问题究竟是一个什么问题呢?我出一道选择题,和墨茶悲剧相似的事情有:A: 某地干部贪腐扶贫款导致适龄儿童被迫出门打工被拐卖B: 某市母子大吵导致其子离开车从高架桥上跳下惨死C: 某贫困青年就医误入黑诊所感染急性病猝死D: 某网瘾青年长期吃方便面导致营养不良猝死于某网吧E: 以上答案都不对。很显然,应该选E嘛。墨茶的悲剧并不是扶贫干部的问题,也不是他和母亲闹矛盾同时心理脆弱一死了之,更不是医院的问题,甚至不是营养不良和网瘾的问题。如果你看一下墨茶的日常,就会知道他的认知功能基本正常,绝对不会因为母子关系不好就寻短见,他试图通过劳动改变命运,靠打黑工和当up主赚钱,他没有偷也没有抢,唯一的黑点可能是借钱不还,问题是就算借钱不还他也没有用这个钱干什么违法的事情,他主要的生存手段还是靠节衣缩食。所以,他的死才引发了很多人的共鸣。因为很多人和他是一样的。他们都是脱离了旧家庭,进入新城市,但是缺乏谋生技能的年轻人。他们的共同点是,网络,b站提供了他们唯一的身份认同。墨茶身上的所有标签中,最有价值的一个标签是,他是一个b站的up主,他是一个真正的后浪。他的死让很多人感到恐慌,难受,是因为他是这些人的同类。

而这就是后现代的身份法则。如果墨茶没有网名,没有动漫头像,没有当UP主,没有做过一个左翼的,但是现在已经用不了的B站号,没有信仰过教员,他的死轻于鸿毛。但是墨茶靠一己之力搜集齐了这一系列标签,并最终以死于贫困这个结局震撼了整个网络,那么他的死就重于泰山。因为很多独居的,来到大城市的,其实对未来一无所知,但是已经无法回到过去的青年被这个死亡所震动了。墨茶事件的本质是,对于城市的新青年来说,传统的家庭模式已经不存在了,而未来在哪里又是完全看不见的。墨茶们被切成了完全原子化的存在,和旧日的世界断裂开来。一个你无法想象,无法推理,无法从历史中借鉴的中国已经通过这些事件展开,直到主流社会再也不能够视而不见。我说过,当下内卷的本质并不是中国整体的过密化,而是中国城市的过密化,是“能够培养出大学毕业生的父母一代的生活水平”普遍优于“他们培养出来的大学毕业生本身的生活水平”。内卷并不发生在全中国,基尼系数也不是全中国的基尼系数,而是某个地区,某个城市,某个城区的基尼系数。无论是从广大底层群众生活的持续改善,还是中国人均寿命,人均身高,人均骨密度,人均收入等等的持续提高来看,中国的成就都是不需要讨论的,但是如果你理解到华夏世界的超大规模和深度的复杂性,你又一定会有一种直觉:中国的胜利的进程,和你自己想象的绝不一样。无论如何,华夏民族的未来正是由一个个迷茫,孤独的新青年组成的,所以从这个角度来说,我还是建议大家停下脚步,去为墨茶的离开哀悼一分钟,因为,虽然我坚信华夏民族的胜利是确定的,但我同样希望这胜利能够和每一个人有关系。我曾经乐观过,杀马特们还是最终能够回去,故乡和城市最终还是会给杀马特们留下一席之地,但是,当我在网上看到的那些老了以后的杀马特们的言谈时,我又很清楚的知道几件事,第一,他们能够回去是因为那个时候的中国还有他们的一席之地,第二,他们在精神上其实是回不去的,第三,总有一天,当新时代的杀马特们之间的认同不再是夸张的发型的时候,他们最终连肉体也是回不去的。当然,也没必要回去就是了。空间作为一种远古时代的赛博认同工具,已经退出了历史舞台。但就算是这样,空间也为杀马特们提供过温暖。更加强势的,输出信息呈几何级数上升的认同工具已经出现了,懂的人都明白,这最终意味着什么。马丁路德的本意,无非是做一个神学的学术探讨,但是他背后的印刷术商人们则明白,马丁路德的出现只是扳机,而印刷术自己才是火药和子弹,当火药和子弹都已经具备的时候,扳机是迟早会扣下去的。那么,祝你善良。